今週のヘッドライン: 2023年10月 4週号

ナシ・リンゴの中国産花粉が輸入停止 国産の確保が急務(1面)【2023年10月4週号】

火傷病〈かしょうびょう〉が発生した中国からナシやリンゴの花粉の輸入が停止され、輸入花粉を使用するナシ産地では、来春の花粉確保へ対応に追われている。輸入停止は当面続くとみられ、国産花粉の確保と供給強化が不可欠だ。鳥取大学を中心とする研究グループでは、低樹高ジョイント仕立てと手持ち式花蕾〈からい〉採取機を用いた効率的なナシ花粉の採取技術を開発し、普及を進めている。

24年産主食用米の適正生産量 前年産と同水準の669万トン(2面・総合)【2023年10月4週号】

農林水産省は19日、2024年産主食用米の適正生産量を669万トンとする需給見通しを示した。23年産と同水準の生産維持で需給は安定すると見通した。9月25日現在の23年産予想収穫量は、適正生産量とした669万トンを約7万トン下回り、相対取引価格(全銘柄平均)は22年同月に比べ1割高でスタートした。米の消費減退や昨今の生産資材価格高騰が稲作経営を直撃しており、生産現場では地域の米作りの将来を不安視する声も上がっている。米価上昇が消費に悪影響を及ぼさぬよう需要喚起策の強化とともに、持続可能な経営が見通せる米政策の整備が求められる。

水稲作況全国で100の「平年並み」(2面・総合)【2023年10月4週号】

農林水産省は13日、2023年産主食用米の作付面積(9月25日現在)が前年産比9千ヘクタール減の124万2千ヘクタールと発表した。作況指数は全国で100の「平年並み」。全国の10アール当たり収量は2キロ減の534キロで、予想収穫量は7万7千トン減の662万4千トンと見込む。

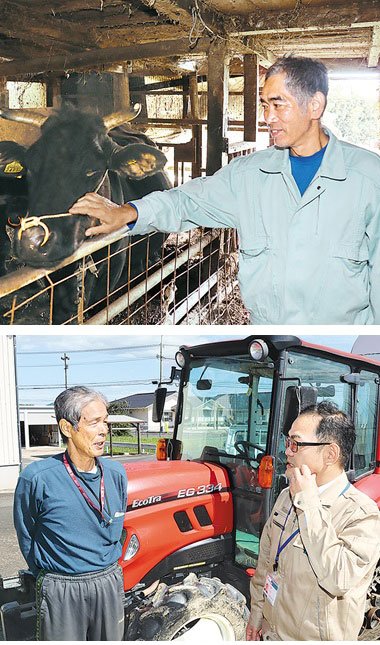

損害評価員など兼務 円滑な事業運営を支える(3面・NOSAI)【2023年10月4週号】

NOSAI島根(島根県農業共済組合)では、自然災害や獣害が頻発する中、損害評価員などを兼務し、被害発生時には損害評価にも尽力するNOSAI部長が活躍している。地域のまとめ役として区長や事業推進協議会長なども務め、農業保険による備えの大切さを組合員に伝え、円滑な事業運営を支えるベテランNOSAI部長2人に話を聞いた。

〈写真上:和牛繁殖にも取り組む福島さん〉

〈写真下:NOSAI職員と情報共有する太田さん(左)〉

国産食肉 需要拡大やコストに見合う価格形成が課題(4面・流通)【2023年10月4週号】

日本食肉消費総合センターは12日、「コスト増大下の食肉供給・消費を考える研修会」を開催した。飼料やエネルギーの価格高騰で厳しい経営環境に置かれる食肉の生産・供給に焦点を当て、国産の需要拡大や生産コストに見合う価格形成、流通の変化に対する理解醸成に向けて、JAや食肉事業者、研究者、消費者などが意見を交わした。

"歩く"を楽しむ つえの選び方・使い方(5面・すまいる)【2023年10月4週号】

つえは足にかかる負担を軽減し、より安定して長い距離を歩く助けとなる。つえの選び方や使い方のポイントを、高齢者生活福祉研究所所長で理学療法士の加島守さんに教えてもらう。

需要高まるアジア野菜 35品目栽培【10月4週号 広島県】

【広島支局】福山市箕島町の「若井農園」(ホウレンソウなど130アール)の代表・若井克司さん(49)は、インドネシア出身のカーエル・ファーミさん(34)との協働で、アジア野菜を栽培・販売する「ワカイ・ファーミー」を立ち上げた。クウシンサイやトウガラシ、キャッサバなどを手がけ、SNS(交流サイト)や口コミで評判が広まっている。Uターンして10年以上農業に携わる若井さんは、農業で収益を上げることの厳しさを感じると同時に、利益を求めるだけではなく農業で世の中に貢献したいという思いを持っていた。2021年、農産物の販売を学びたいというファーミさんを若井農園で雇用することに。「故郷のロンボク島を農業で盛り上げたい」というファーミさんの熱意に共感し、アジア野菜の栽培を始めた。野菜の種類と量は出身地や家族構成で需要が異なるため、在日外国人に聞き取りをしながら多品種を試験的に植え、日本の四季に合わせた栽培方法を模索している。「インドネシアだけでも300の民族がある。出身地によって嗜好〈しこう〉も違う」とファーミさん。現在は十数品種のトウガラシなど35品目の野菜を約30アールで栽培する。若井さんは「ファーミと出会い、日本で暮らす東南アジアの人々がふるさとの新鮮野菜が手に入らないことを知った。『懐かしい』と喜ぶお客さんを見るとうれしい」と話す。野菜は農園併設の直売所や海外食材の販売店、SNS(交流サイト)で販売。情報が広まり県外からの客も多く、キロ単位での注文が珍しくないという。通訳としても2人をつなぐファーミさんの妻・先家茉子〈せんげ・まこ〉さん(29)は、SNS用動画を撮ったり、チラシを作ったりと活動を支える。茉子さんの提案で造った農園内のバーベキュー場は、留学生や実習生、近隣の日本人が集う国際交流の場にもなっているという。「一緒にやっているとワクワクする。人のためになっているかが大事で、楽しく農業をしたい」という若井さんと、「安全・安心な野菜を販売する直売所をロンボク島に造るのが夢」と話すファーミさんの挑戦は始まったばかりだ。

〈写真:ワカイ・ファーミーの野菜。右下から時計回りでキャッサバ、タイナス、キャッサバの葉、トウガラシ2箱、ササゲマメ〉

収入保険・私の選択 気象災害特例の新設に安堵【10月4週号 徳島県】

徳島県那賀町 飯島 好〈いいじま・よしみ〉さん(45)

収入保険を知ったのは、ケイトウの栽培を始めた2019年、先輩農家の自宅で偶然その場に居合わせたNOSAI職員の話を聞いたときでした。農業収入の減少を補てんできるというほかにはない保険として、加入する考えが当時からあり、21年分補償から契約しました。コロナ禍や突然の異常気象のような不測の事態に備えるためにも、収入保険は私にとって必要不可欠です。

就農当初は安定した収量と自分に合った営農スタイルを探すため、ケイトウ以外の栽培も試しました。収入保険は、そのような試行期間の失敗のリスクにも備えられます。

21年には、栽培していたハボタンが、地域的に大量発生したコナガの幼虫の食害で全滅しましたが、保険金を受け取ったことで、損失は最小限に収まりました。ケイトウは価格や需要の変動幅が大きく、特にコロナ禍では市場が不安定な時期が続きましたが、収入保険に加入していることで強い安心感を得ながら営農できています。

一方で、天候の影響を受けやすい露地栽培がメインの私にとって、近年の異常気象に対して収入保険だけでは拭えない不安がありました。天候による損害の補てんを受けても、次年度の基準収入が大きく下がってしまうからです。しかし、甚大な気象災害を受けた年の収入金額を補正してくれる気象災害特例が来年新設されると聞いて、補償の拡充に今は安堵〈あんど〉しています。

私が所属する相生ケイトウ部会では、担い手の高齢化と後継者不足が進んだこともあって、新規就農者を随時募集中です。地域活性化への足がかりとして、ケイトウ栽培が魅力的で努力が報われるなりわいになることを願っています。そのためにも、新規参入者には安定を見据えて収入保険への加入を勧めたいです。

▽ケイトウ50アール、菜の花30アール (徳島支局)

基幹作業を若手が担い 地域の農家が管理・収穫【10月4週号 和歌山県】

【和歌山支局】「定植までの作業を私たちが担うことで、農業に参加する人が増え地域に活気が出れば」と話すのは、日高町の若手農業者団体「アッセンブル日高」代表の白井雄太〈しらい・ゆうた〉さん(39)。同団体はメンバー7人で、JA紀州や町と協力し、「アグリモデル」事業という新たな分業体制を構築しようとしている。アグリモデル事業は、地域の優良農地を集積し、耕うん・施肥・畝立て・定植までの基幹作業を担う。その先の栽培管理・収穫は、募集などで集まった地域の農家が作業。「農地」と「労働力」を確保し生産の仕組みをつくる事業だ。集積した農地で農業用機械を使うことで基幹作業の効率化を図り、同団体メンバーは労務費として農閑期に安定した収入を確保。参画した農家は担当する圃場の売り上げから基幹作業の労務費と肥料や農薬などの経費を引いた分が収入となる。基幹作業を同団体が代行することで、設備投資を省き、コストを抑えた農業に携わることができる。同町の農業委員と農業士会会長を務める白井さんは、新規就農者や高齢農家から「農業をやりたいが、初期投資や機械の更新コストが高い」という相談を多く受ける中で、この仕組みを考案した。県や町の補助金を活用する予定で、来年は法人化を計画している。今年は事業のテストとしてトレビスを約60アール栽培。トレビスはイタリア料理に欠かせない食材だが、輸入が多いため国内生産すれば収益性が高い。参画する農家の所得確保のためにも、収益性が高く、栽培の容易な作物を模索している。白井さんは「この取り組みで農業に参加するハードルが下がる。会社員や主婦といった人たちにも副業として、個人でもグループでも参加できる体制にしていきたい」と意気込む。

〈写真:トレビスを定植するメンバーの西政俊さんと溝口敏幸さん〉

高温耐性、高品質を維持 新潟大学開発「新大コシヒカリ」【10月4週号 新潟県】

【新潟支局】今夏の記録的な猛暑による農業被害を受けた新潟県で、水稲新品種「新大コシヒカリ」が注目されている。高温環境下でも高い品質を維持できる「コシヒカリ」を目指し、新潟大学(新潟市西区)が20年間、研究を進めてきた。新大コシヒカリは、コシヒカリと同等のおいしさを維持し、登熟期に高温・高CO2(二酸化炭素)の環境にさらされても、玄米品質の低下が軽減されることが最大の魅力だ。「コシヒカリ新潟大学NU1号」として開発を進め、このほど一般公募で商標登録の名称を新大コシヒカリに決定した。10月7日に新潟市中央区の百貨店で販売を開始し、2023年産の新米が首都圏で順次販売される。同日には試食コーナーが設けられ、炊きたての米を味わう客などで会場はにぎわいを見せていた。開発者の同大学農学部・三ツ井敏明教授は「今年は猛暑になったが、粒感や香りに従来のコシヒカリのおいしさを感じられる仕上がり」と笑顔で話す。同大学研究企画推進部社会連携課・松岡琢磨課長は「今年は新潟県内各地で実証試験を行っている。猛暑の影響をどれだけ抑えることができたのか、良い分析結果が出るのを期待している」と話す。

〈写真:法被を着て新大コシヒカリをアピールする三ツ井教授〉

防風林「トキの野生復帰――農家の役割が期待されている【2023年10月4週号】」

▼今年は野生復帰を目指してトキの放鳥を始めてから15年、日本産最後のトキである「キン」が死んで20年になるそうだ。昨年の調査で野生の個体数は537羽と推定され、うち386羽は野生下で誕生したと考えられる。本州に渡る個体もいて行動範囲は300キロ程度あるが、生息地は新潟県の佐渡島にとどまる。

▼野生復帰は2003年から本格化した。中国から贈呈・供与された7羽を始祖とし、遺伝的多様性を確保しながら繁殖・飼育に取り組んだ。並行して餌場やねぐら、営巣場所となる放鳥後の環境整備を進めてきた。特にあぜや水路を含めた水田は主要な餌場であり、冬場も湛水〈たんすい〉し餌場にしている。

▼放鳥に合わせて米の認証制度が始まり、生き物に配慮した独自農法米として農家の手取り確保にも寄与した。13年以降、取り組みは縮小傾向となったが、この数年は農家数が減る中でも面積は若干増加している。

▼環境省は、本州での野生復帰を目指し、昨年から五つの地域の自治体と協議会を組織。トキと共生する里地づくりを進める。稲作農家への期待も大きい。