今週のヘッドライン: 2021年09月 3週号

減らない家畜による負傷事故 ゆとり持った飼養管理を(1面)【2021年9月3週号】

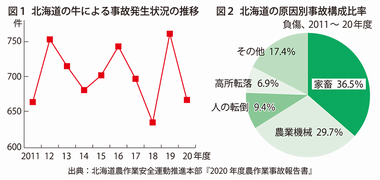

家畜に踏まれる、蹴られる、挟まれる、突かれる......。畜産農家の飼養管理作業中の事故が後を絶たない。北海道農作業安全運動推進本部によると、道内の牛や馬、豚が原因の死傷事故は、2020年度は799件発生。そのうち、牛による負傷事故が667件を占める。牛と接触する頻度が高い酪農家の事故が多く、入院ともなれば治療費などの負担や労力不足など経営に与える影響は大きい。事故防止には、牛や環境、人に潜む危険に気付き、危険を改善する行動ルールを作ってゆとりを持った飼養管理作業を実践し、不具合があれば改善の繰り返しが重要だ。

農水省 輸入小麦の政府価格19.0%引き上げを発表 依存脱却へ国産振興を 育種や技術開発に力注げ(2面・総合)【2021年9月3週号】

農林水産省は8日、2021年10月期(10~3月)の輸入小麦の政府売り渡し価格を、21年4月期(4~9月)に比べ、主要5銘柄平均で19.0%引き上げると発表した。加重平均価格はトン当たり9890円上がり、6万1820円となる。トウモロコシの高騰による飼料用小麦の需要拡大、日本向け産地の作柄悪化、海上運賃の大幅な上昇など買い付け価格の値上がりを反映した。新型コロナウイルスの感染拡大で昨年、ロシアなど主要な小麦輸出国が輸出規制を実施した。また近年は、世界的に顕著な高温や大雨などの災害が頻発する。政府は国産小麦の需要拡大と増産に向け、新品種や安定生産技術の開発・普及に尽力すべきだ。

農水省 環境保全型直払制度第三者委員会 みどり戦略踏まえ見直し(2面・総合)【2021年9月3週号】

農林水産省は6日、環境保全型農業直接支払制度に関する第三者委員会を開き、化学肥料・化学合成農薬の低減や有機農業の拡大を掲げた「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、環境保全型農業の一層の推進に向け、制度の見直しを検討する方針を示した。農家を対象にしたアンケート調査などを実施し、2022年度の中間年評価や24年度の最終評価に反映する。

被害無くとも備え万全 水稲共済全相殺方式に移行 最大補償9割と手厚く データ基に共済金算定(3面・農業保険)【2021年9月3週号】

「来年産の『一筆方式』廃止を知り、今年産水稲からより補償割合が高い『全相殺方式』に切り替えた」と話すのは、秋田県横手市雄物川町で水稲約2.5ヘクタールを栽培する大久保清助さん(71)。水稲共済の一筆方式は、損害評価員を担う農業者の負担軽減などを理由に今年産を最後に廃止される。NOSAIでは、一筆方式の加入者に説明し、水稲共済の全相殺方式や収入保険などへの移行を促している。

〈写真:秋田県横手市の大久保清助さん〉

コシヒカリ 冬の堆肥施用だけで栽培 収量は慣行と同等(9面・営農技術・資材)【2021年9月3週号】

冬の堆肥施用だけで「コシヒカリ」を慣行と同等の10アール当たり収量480キロを確保する滋賀県草津市の田渕竹男さん(38)。水稲30ヘクタールのうち1ヘクタールで土壌微生物の働きなど土壌肥沃(ひよく)度を数値化する診断技術「SOFIX(ソフィックス)」を土づくりに生かした。「微生物が多様な土壌にすることで、安定生産につなげたい」と話す。炭素分が多い馬ふん堆肥を主体に施用。栽培期間中は施肥しないため、資材コストや作業時期の分散にもつながると期待する。

〈写真:中干し前に生育を確認する滋賀県草津市の田渕竹男さん(2021年7月)〉

夜空を眺めて楽しもう 今秋の天文現象 ―― 国立天文台天文情報センター普及室長の縣秀彦さん(5面・すまいる)【2021年9月3週号】

出来秋を迎え、農作業が本格化する中、仕事終わりに家族で夜空を眺めて天体観測を楽しみませんか。教育学博士で国立天文台天文情報センター普及室長の縣秀彦さんに、今秋の注目の天文現象を紹介してもらう。

貴重な体験、もっと農業学びたい 高校生が空散学習【9月3週号 岩手県】

【岩手支局】奥州市の胆沢地域無人ヘリコプター防除協議会(高橋善行会長=57歳)では、県立水沢農業高校の授業で、無人ヘリコプターと産業用ドローン(小型無人機)を使用した防除作業を披露。薬剤の散布作業を間近で見た生徒は「貴重な体験ができた」と話した。この授業は、同協議会が同校からの依頼を受け、昨年からヤンマーヘリ&アグリ株式会社東北営業所と共同で散布作業を披露している。当日は同校農業科学科作物専攻班の2年生8人が、同校の敷地内にある水稲実習田2.1ヘクタールで、無人ヘリコプターと産業用ドローンの2機を使用した薬剤散布作業を見学した。無人ヘリを使用した防除では、機械を操縦するオペレーターと機体の様子を目視で確認する補助者が連携して作業。連続稼働時間は約40分、薬剤は最大32リットル搭載できる。作物から3~4メートルの高さで飛行し、およそ6分間で作業は完了した。続いてドローンを使用した防除を見学。ドローンの連続稼働時間はバッテリー1個でおよそ10分で、搭載される薬剤は最大16リットルだ。搭載するセンサーにより、障害物への衝突を自動で回避するなど操縦の負担を大幅に軽減している。「全自動航行による作業が最大のメリット。散布する圃場の四隅を作業前にドローンに記憶させることで、自動で散布することが可能」と高橋会長。見学した佐藤蓮貴〈はずき〉さんは「通常の授業ではできない貴重な体験をすることができ、農業をもっと学びたいと思った」と話す。

高橋会長は「今回の授業が農業への関心をさらに持つきっかけになればうれしい」と話した。

〈写真:無人ヘリコプターの操縦方法を生徒に教える高橋会長〉

収入保険・私の選択 取引量激減、つなぎ融資で立て直す【9月3週号 群馬県】

【群馬支局】渋川市赤城町でレタス31ヘクタールとキャベツ5ヘクタール、長ネギ4ヘクタール、トウモロコシ1ヘクタールを栽培する都丸悟〈とまる・さとる〉さん(34)は、2020年に収入保険に加入し、万が一のリスクに備える。「自然災害や価格の下落などは通常起こりうると思っていたが、新型コロナウイルスの影響は想像もしていなかった」と話す。20年は新型コロナの影響で取引先への出荷が停止となり、野菜の取引量が大幅に減少。加えて同年7月の長雨と8月の高温障害による収穫量の減少で、かつてないほどの経営危機に直面した。収入保険に加入していたおかげで、つなぎ融資を利用し、危機的な状況を回避できた。「当面の運転資金を受け取れたため、経営を立て直すことができ、とても助かった」と振り返る。収入保険のメリットの一つは、無利子のつなぎ融資だ。加入者の資金繰り支援が目的のため、補てん金の受け取りが見込まれる場合、支払い前に貸し付けを受けられる。申請後約1カ月程度で受け取れるスピーディーさも利点だ。都丸さんは大学卒業後、会社員として営業職に3年間就いた後、実家を継ぐため25歳で群馬に帰郷。就農前に昭和村の大規模レタス農家へ研修に通い、渋川市でレタス栽培を始めた。現在は気候や土質との相性を見極めるため、試験的に栽培しているものを含め年間12品種を作付ける。従業員14人が働くほか、3人程度の海外実習生を毎年迎え、農繁期は連日午前4時から作業に取り組む。近隣のコンニャク農家やソバ農家と連携し、連作障害防止のため畑を交換して輪作する。地元JAの職員は「都丸さんは有望な若手農家。レタスの出荷量はトップクラスだ。研究熱心で先進的な考えを持つ」と期待を寄せる。法人化を視野に、さらなる規模拡大を計画する都丸さん。「収入保険は安心して営農するために欠かせない制度だ」と評価する。

〈写真:レタスの品質を毎日確認する都丸さん〉

腹づくり重視の繁殖経営 肥育農家が育てやすい素牛に【9月3週号 鹿児島県】

【鹿児島支局】さつま町中津川で昨年4月に実家の繁殖経営を継いだ永江陽平さん(28)は、兄の義文さん(40)、母の美恵子さん(66)と共に、黒毛和種34頭(親牛・育成牛)を飼育、種もみ4ヘクタールを作付ける。「肥育農家が育てやすい牛になるように取り組んでいる」と陽平さん。農業生産法人で肥育牛の飼養管理を担当していた経験が「今に生きている」と笑顔を見せる。「どういう素牛が育てやすいか」と考えながら子牛を管理するという。濃厚飼料で体を大きくするのではなく、粗飼料を与えて腹をつくる。「腹がしっかりできている素牛は、肥育したときに餌をよく食べてくれる。そのため、基礎となる腹づくりには力を入れている」。知り合いの肥育農家に買われた場合は、その後の成績を聞き、飼養管理の見直しに役立てているという。「頑張った結果が目に見えて分かるところがやりがい」と陽平さん。経験がない部分は、実家や農家仲間の経営を参考にしている。「実家でこれまでやっていたように、子牛は自然哺乳で育てている。離乳するまで種付けができないので、回転率は下がるが、ミルク代のコスト削減になっている。また、子牛の体調が安定しやすく、よく育つように感じる」。家畜人工授精師の資格を取得し、初めて種付けした牛の妊娠鑑定の時期をもうすぐ迎える。「夏場は発情の兆候が分かりにくい上に、受胎しづらい。無事に妊娠していてほしい」。今後は繁殖経営の規模拡大に力を入れていくという。「繁殖牛を70頭から80頭まで増頭したい。一貫経営ができる環境をゆくゆくは整えて、地域の農家仲間と助け合いながら経営できるような仕組みをつくれたら」と夢は広がる。

〈写真:「頑張った分だけ自分に返ってくる」と牛の手入れに励む陽平さん〉

ハンター育成を支援、農家主体の鳥害対策【9月3週号 新潟県】

【新潟支局】信濃川堤外地を中心に果樹地帯を形成する加茂市の加茂新田・山島新田・須田地区では、地元の果樹農家が狩猟免許を取得し、銃器による有害鳥獣の捕獲などを自ら実施する。同市の委託事業として40年以上続き、現在は28人のハンターが活動中だ。同市が委託する「果樹有害鳥獣捕獲等事業」では、モモ・ナシの収穫期の7月第2土曜日から9月上旬ごろまで週3回、銃器による駆除や追い払いを早朝に実施する。駆除の対象は、カラスやムクドリなど果実を食害する鳥類。同市内では2020年度、約700万円相当の被害を受けている。駆除事業を受託する各地区の果実組合、生産部などでは、猟銃所持免許や狩猟免許の取得経費を助成するなど、ハンターの育成・維持を支援。NOSAI新潟(新潟県農業共済組合)中越支所は、使用弾代の10%を毎年補助する。加茂市猟友会(鶴巻直嗣会長)事務局で加茂新田の生産者・土田諭さん(59)は「駆除事業実施当初は、地区外のハンターに害鳥駆除をお願いしていたが、やはり『自分たちの果物は自分たちで守ろう』と、1969年ごろから地元でハンターを募り始めたと聞いています」と話す。緊急の場合は、一斉出動以外でも有害鳥獣捕獲などの許可期間内であれば、個人での駆除などが可能だ。20年度はムクドリ138羽、カラス78羽を駆除。同市農林課の鶴巻正典係長は「害鳥の数を減らすのは難しいが、ハンターがいるという学習をさせて、少しでも被害が減らせれば。ハンターと生産者の高齢化や後継者不足など課題はありますが、今後も関係機関と連携して、有害鳥獣対策を進めていきたい」と話す。

〈写真:加茂新田、山島新田地区のハンター全員が集合した〉

防風林「ペットブームと命の重さ【2021年9月3週号】」

▼映画化もされた『北里大学獣医学部 犬部!』(ポプラ文庫)などノンフィクションで知られる片野ゆかさんの『平成犬バカ編集部』(集英社文庫)を読んだ。本邦初の日本犬専門雑誌『Shi―Ba』の創刊から約20年間の軌跡をたどりながら、人とペットとの関係性の変化やペット業界の動向なども記述する。

▼創刊は2001年。出版社で居場所を失いそうだった初代編集長が、自分の愛犬の魅力を伝えたいと企画した。試行錯誤を続けるうち、編集に参加するスタッフは次々と日本犬の魅力にはまり、熱心な読者にも支えられ、現在も隔月発行を続けている。

▼大半は笑いながら読めるのだが、スタッフが飼うモデル犬や編集長の愛犬の死、飼い主が直面する老犬の認知症やみとりの問題などつらい話もある。また、ブームで隆盛となっているペット産業の陰で、粗末に扱われる命の問題など負の面にも切り込む。

▼昨今もコロナ禍の巣ごもり需要でペット人気が高まっているそうだが、日常の世話が嫌で簡単に捨てる人も多いという。アクセサリーなどの飾り物ではなく、命を預かっていることを考えてほしい。