今週のヘッドライン: 2021年06月 1週号

牛伝染性リンパ腫 発生数増加続く 定期的な全頭検査を(1面)【2021年6月4週号】

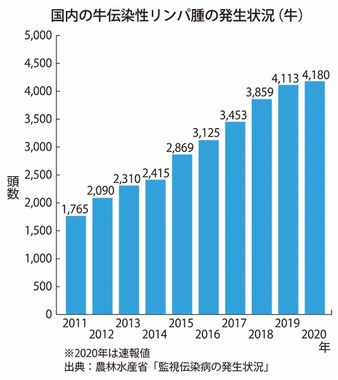

牛の白血球が腫瘍化する届出伝染病「牛伝染性リンパ腫」の発生数が増加している。2020年は4180頭(速報値)と10年前と比べて倍増し、過去最多となった。ほとんどは牛伝染性リンパ腫ウイルスへの感染が原因で、そのうち発症するのは数%といわれる。現時点でワクチンや有効な治療法はなく、発症すると治癒の見込みはない。ウイルスは感染牛の血液や乳汁などを介して広がるため、検査で感染牛を把握して非感染牛と分離飼育する対策が基本となる。今以上の感染拡大防止に向け、畜産農家とNOSAI獣医師、家畜保健衛生所などが連携し、農場の清浄化対策を強化する必要がある。

〈表:国内の牛伝染性リンパ腫の発生状況(牛) ※2020年は速報値 出展:農林水産省「監視伝染病の発生状況」〉

JA全農 7~9月期の配合飼料供給価格 トン4700円値上げ 価格高騰続く可能性(2面・総合)【2021年6月4週号】

JA全農は18日、2021年7~9月期の配合飼料供給価格を、4~6月期と比べて全国全畜種総平均でトン当たり4700円値上げすると発表した。値上げは20年10~12月期以降4期連続。トウモロコシや大豆かす、海上運賃の値上がりのほか、円安で推移する外国為替などが影響した。穀物相場は、今後も堅調な推移が見込まれており、配合飼料供給価格の高値が続く可能性がある。JA全農では、国産飼料用米の利用や生産者の生産性向上支援などに取り組むとしている。

トウモロコシのシカゴ相場は、中国からの強い引き合いを受けて一時ブッシェル当たり730セント台まで高騰。米国産地で生育に適した天候が続いていることから下落したものの、現在は同670セントを超える高値水準で推移する。今後も引き続き中国向けの旺盛な輸出需要が見込まれるほか、期末在庫が低水準であることから、相場は堅調に推移すると見込む。

NOSAI団体 農相に予算要請 全ての農家にセーフティーネットを(2面・総合)【2021年6月4週号】

NOSAI団体は17日、2022年度の農業保険関係予算の必要額確保を求める要請書を野上浩太郎農相に手渡した。新型コロナウイルスの影響による収入減少や、台風、豪雨など自然災害が頻発する中、農業者の早期の経営再開・営農継続に向け、共済金の早期支払いや収入保険のつなぎ融資による資金対応に組織を挙げて取り組んでいると説明。収入保険と農業共済が農業経営のセーフティーネットとして国内農業の生産基盤強化、農業・農村の次世代への継承に貢献できるよう、農家負担の軽減に必要な保険料や共済掛金等にかかる国庫負担金の確保などを強く要請した。

〈写真:右からNOSAI協会(全国農業共済協会)の山下英利副会長、野上農相、髙橋博会長、徳井和久常務、NOSAI全国連(全国農業共済組合連合会)の成川透常務〉

地域の農地・環境守る 経営安定へ保険加入を推進 ―― NOSAI京都のNOSAI部長(3面・NOSAI部長)【2021年6月4週号】

「高齢化が進む中、地域の農地を維持していくため、集落営農組織で機械を共有し、作業を協力して、個人の負担を減らしている」と話すのは、京都府京丹後市大宮町で共済部長(NOSAI部長)を務める江波博志さん(66)。代表を務める集落営農組織「五十河〈いかが〉小町ファーム」は、環境に配慮しながら、地域の水田約3ヘクタールの耕作を請け負い、農地を守る。京都府伊根町大原の共済部長の大谷功さん(57)も耕作を引き受けるほか、過去の被災経験から農業保険加入を促し、地域農業安定につなげている。

〈写真上:獣害対策の柵の設置にも取り組む京丹後市大宮町の江波博志さん(右)〉

〈写真下:「収入保険は水稲育苗も補償されて安心」と伊根町大原の大谷功さん(右)〉

住宅地に浸透 庭先販売 ―― 埼玉県草加市新里町の吉岡健治さん・宏美さん(8面・流通)【2021年6月4週号】

埼玉県草加市新里町の吉岡健治さん(72)・宏美さん(65)夫妻は、野菜20品目を36アールで栽培し、全量を圃場近くの売店で庭先販売する。複数品種の導入などで年間を通じて品ぞろえを確保し、スーパーよりも抑えた価格に設定。新鮮な野菜を求めて、多いときで1日40人が来店する。市は2020年度から庭先販売の地図を作成、配布するなど取り組みを支援している。

〈写真:接客する健治さん。売り切れた品目は、補充する〉

オンラインツアーの魅力と楽しみ方 ―― あうたび合同会社代表社員兼CEOの唐沢雅広さんに聞く(5面・すまいる)【2021年6月4週号】

コロナ禍で旅行に行きたくても、行けない人も多いのでは。オンラインツアーは自宅にいながら、パソコンやスマートフォンなどを通じて、世界中の観光地を見学したり、現地の人と交流できたりする。生産者の話を聞きながら、特産品を味わう企画もあり、客として参加するだけでなく、生産者として魅力を紹介してみてはどうだろうか。オンラインツアーについて、あうたび合同会社の唐沢雅広代表社員兼CEO(最高経営責任者)に聞いた。

施設園芸総合セミナーから先進事例を紹介 大規模で安定生産(9面・営農技術・資材)【2021年6月4週号】

日本施設園芸協会は、施設園芸総合セミナーを動画配信で開催した。次世代に向けた収益向上をテーマに、生産者や研究機関などが、機械による効率化や環境制御の成果などについて講演した。大規模営農での安定生産技術などを発表した生産者の2事例について紹介する。

農産物出荷に路線バス活用 納品の負担軽減、品ぞろえ確保【6月4週号 鳥取県】

【鳥取支局】日野町では、地元の農家が収穫した農産物を、一般客が乗車する町営の路線バスで集荷し、直売所まで輸送するという県内初の貨客混載事業を今年4月に開始した。町は町営バス事業を受託する日野交通(同町根雨)と協議し、高齢農家の支援と同時に、直売所の充実と活性化を図ろうと事業を企画。貨物自動車運送に関わる免許や手続きなどが必要ないように、町営バスによる無償集荷代行という県内初の取り組みが考案された。町産業振興課の三好郁瑠さんは「取り組み開始後は出荷数量が増加し、それに伴って直売所を利用されるお客さまも増えました。この事業をきっかけに町全体に活気があふれれば」と期待する。日野交通の山本晴正代表取締役は「高齢者が安心して暮らせ、多くの人が住みやすい町づくりに貢献できればと、町に協力を申し出ました。事業として確立すれば雇用が生まれ、農家の意欲向上にもつながると考えています」と話す。

〈写真:貨客混載事業開始の初日、野菜がバスに積み込まれていく〉

100年の誇り「江刺金札米」 循環型農業、SDGsを推進【6月4週号 岩手県】

【岩手支局】奥州市江刺地域で生産するブランド米「江刺金札米〈えさしきんさつまい〉」が、今年の作付けで100周年を迎えた。同地域では、未来につなぐ農業体系を構築するため、循環型農業やSDGs(持続可能な開発目標)に取り組む。JA江刺稲作部会会長・高橋貞信さん(65)は「未来を見据えた農業を行い、江刺金札米を後世に残していきたい」と意気込む。江刺金札米は、1921年に生まれた品種「陸羽132号」に由来する。「味の良い江刺米」として、江刺郡農会の印だった「赤札」を付けて販売し、話題を呼んだ。しかし、その名声が高まるにつれて、類似する偽札を付ける地方米が続出。その後、岩手県穀物検定所の許可を得て「金札」を付することになり、江刺金札米の名が世に広まったという。現在の江刺金札米の品種は「ひとめぼれ」。江刺地域の生産者によって作られた1等米だけが、江刺金札米を名乗ることができる。

〈写真:「生産者が稲作に真摯に向き合っているからこそ、100周年を迎えることができた」と高橋さん〉